【お知らせ】◆長野県産品を買いましょう! ◆長野県魅力発信ブログ

(

2009年10月29日発行)

|カテゴリー 南信州エリア|

爽やかな秋は結婚式の多い季節。

爽やかな秋は結婚式の多い季節。結婚式の必需品といえば、何はともあれご祝儀です。

最近ではご祝儀袋も豊富で、あでやかな細工が施されたもの、紙を斜めに折り込んだものなど実に多彩。

そしてそんな華やかなご祝儀袋を最も演出しているのが水引ですよね。

実はこの水引、飯田市が国内最大の製造地で、なんと全国のほぼ7割程度が作られているんですよ。

水引が日本に伝来したのは古く、飛鳥時代。

遣随使の小野妹子が帰国したとき、随からの贈り物に「航海が無事平穏でありますように」という祈りを込めた紅白の麻紐が結ばれていてこれが日本の水引のルーツなんだとか。

水引には贈り物と一緒に相手の幸せを祈るという意味があったんですね。

それからというもの、宮中への献上品は紅白の麻で結ぶ慣例が生まれ、平安時代には「水引」と呼ばれるようになったそうです。

飯田で水引が作られるようになる前、飯田産として有名だったのが「元結」。

この「元結」は髪の根本を結い束ねる紐で、大相撲好きの方なら元結はおなじみですよね。

もともと飯田は和紙の製造が盛んで、江戸時代に普及した元結を当時の藩主が和紙を活用して作らせたのが始まりだったようです。

元禄年間に、美濃から招かれた紙すき職人・桜井文七。当時の元結は非常に弱く扱いにくかったのですが、文七は飯田で修行を積みながら改良に取り組み、遂に光沢のある丈夫な元結造りに成功。江戸に卸問屋を開業してから、この元結はみるみる人気になり、「文七元結」の名が全国で知られるようになったんですよ。

飯田の元結は紙でありながら切れにくい一級品。

綴り用の紐に使われていて、その強度はホッチキス以上と評価され、七夕などの伝統行事などでも目にしているはずです。

歌舞伎や時代劇、日本髪美容院等でも用いられ、もちろん日本相撲協会へも納められているんですよ。

とはいっても明治維新後の断髪令により、生活必需品ではなくなってしまった元結。そんな時に誕生したのが、元結に改良を加えて光沢を出した丈夫な水引だったんです。

実はさまざまな結び方が開発されたのは昭和に入ってからのこと。

金封、結納品などで飯田の水引はどんどん使われるようになったんですよ。

詳細は飯田水引協同組合のページへ≫(パソコン用)

きっと水引には、平和への願いが込められていたんでしょう。

きっと水引には、平和への願いが込められていたんでしょう。さらに、パラリンピックでは、入賞者に水引で作られた月桂冠樹が贈られました。

(残念ながら招致が叶わなかった、2016年東京オリンピック招致ロゴも水引をイメージしたものだったんですよ!)

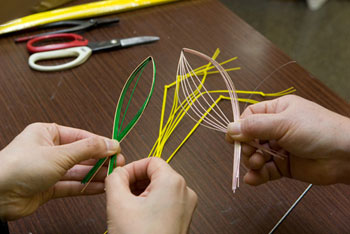

飯田では水引を使った色々な製品が作られているのですが、加工体験ができるところもあるんですよ。

金封、ブローチ、花など、自分の祈りを込めた世界に一つだけの水引を作ってみてはいかがですか?

飯田の水引つくり体験についてはコチラ≫(パソコン用)

水引体験は下記の施設で体験できます。

水引工芸館せきじま (パソコン用)

TEL:0265-25-4511

ふるさと水引工芸館(パソコン用)

TEL:0265-25-5222

水引の郷 山都飯田(パソコン用)

TEL:0265-25-8822

Vol61■南信州のフルーツはすごい、おいしい!

Vol.60■昼は紅葉、夜は温泉でゆったりといかが?

Vol.19特集■深夜、神々が乱舞!奇祭「霜月祭り」

Vol.18特集■日本で最も美しい村

Vol.17特集■「人形劇の町」でまちおこし飯田

Vol.60■昼は紅葉、夜は温泉でゆったりといかが?

Vol.19特集■深夜、神々が乱舞!奇祭「霜月祭り」

Vol.18特集■日本で最も美しい村

Vol.17特集■「人形劇の町」でまちおこし飯田

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

|カテゴリー 南信州エリア|

カテゴリ

●週刊信州とは? (1)

└

サイトマップ (1)

■エリアで捜す (1)

└

佐久エリア (6)

└

上田エリア (7)

└

諏訪エリア (4)

└

上伊那エリア (6)

└

南信州エリア (6)

└

木曽エリア (6)

└

松本安曇野エリア (7)

└

北アルプスエリア (8)

└

長野エリア (7)

└

北信州エリア (6)

└

コラム (34)

■読まなきゃチョーソン市町村 (42)

■とく☆とく信州 (41)

■注目イベント (82)

■県からのお知らせ (94)

■なるほどNAGANO (75)

■動画で楽しむ信州の一週間 (83)

■旬の信州情報 (43)

■読者プレゼント (57)

■投稿写真 (5)

■はみ出し情報 (3)

□配信登録と停止 (2)

□個人情報の取扱い (14)

□動画をご覧いただくために (1)

□広告につきまして (0)

過去記事

「週刊信州」内の検索はこちら

発行

長野県庁企画部企画課

QRコード

インフォメーション